<복원된 창덕궁 후원 부용정(芙蓉亭), 보물 제 1763호>

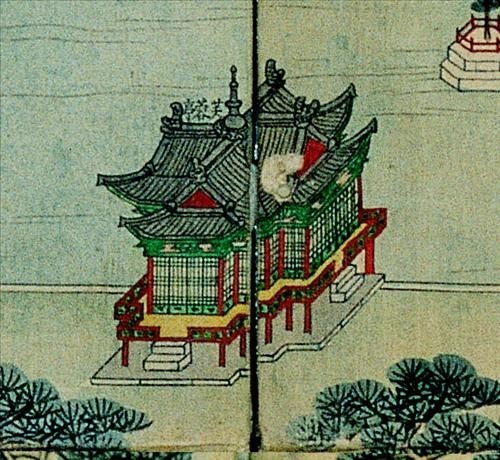

<부용정 복원에 기준이 된 동궐도(東闕圖)에 나와 있는 부용정 그림>

<일제가 마음대로 지붕을 바꾼 기존의 부용정 모습>

창덕궁 후원 주합루 아래에 있는 아름다운 부용정(芙蓉亭)은 2012년 복원됐다.

일제 강점기를 거치는 동안 왜곡된 지붕을 뜯어냈고, 1820년대에 제작된 동궐도(東闕圖)

상에 그려진 절병통(節甁桶)을 복원했다.

지붕 꼭지점에 있어야 했던 여러 마디의 호리병 모양의 절병통이 원래 모습대로 세워진

것이다.

절병통의 경우 최대한 동궐도의 모습 그대로 재현하되, 세부적인 설치 방법은 부용정과

건립시기와 구조가 유사한 수원 방화수류정(訪花隨柳亭, 1794년 건립)의 예를 참고했다.

절병통은 지붕 꼭지점에 올리는 마디가 여러 개인 항아리처럼 생긴 특수 기와를 말한다.

취두(鷲頭)와 판벽(板璧) 또한 복원해 정조 때 만들어진 부용정의 모습으로 복원했다.

용마루 끝을 물고 있는 용머리 형태의 장식 기와인 취두는 부용정 인근의 주합루(宙合樓)와

서향각(書香閣)의 취두 형태를 참고해 제작했다.

또 합각벽(合閣壁)의 경우는 기존 전벽돌 벽면에서 판벽으로 그 원형을 찾아 복원했다.

새롭게 복원된 부용정은 단순히 지붕의 형태뿐만 아니라, 재료를 기성 기와 대신 전통

방식의 수제 기와를 사용해 고졸(古拙)한 멋을 최대한 살려냈다.

부용정은 후원의 꽃이다.

동쪽을 제외하고는 삼면이 산으로 둘러싸인 곳에 약 300평 넓이로 연못을 파 태액지

(太液池)라 하고 이를 중심으로 건물을 지었다.

이 연못을 지금은 부용지(芙蓉池)라고 부른다.

그리고 연못 남쪽에는 물에 두 다리를 담근 부용정(芙蓉亭)이 있다.

부용정은 본래 숙종 33년(1707)에 지어 택수재(澤水齋)라 칭했다가 정조 때 개수(改修)

하면서 이름을 바구었다.

여기에서 부용(芙蓉)이란... '연꽃'을 가리키는 말이다.

이런 이름에 걸맞게 십자형으로 된 부용정의 독특한 모양은 연꽃이 펼쳐진 모양을 형상화한

것이다.

특히 부용정은 두 다리를 연못에 담구고 있어 마치 사람이 발을 씻는 모습을 떠올리게 한다.

그렇다면 부용정의 다리는 왜 물에 담구고 있을까?...

예부터 발을 씻는 것을 탁족(濯足)이라고 했다.

이는 조선 선비들이 즐겨 하던 피서 방법 중 하나이다.

물론 그 원류는 중국이다.

옛날 중국에 창랑(滄浪)이라는 강이 있었다.

이 강을 지나는 여행객들은 강의 물이 맑을 때는 갓끈을 닦았다.

하지만 물이 흐릴 때는 발만 씻고 지나갔다.

이를 유심히 지켜본 사람이...

창랑의 물이 맑으면 갓끈을 씻고, 흐리면 발을 씻는다.

라는 시를 지었다.

이 말을 들은 공자(孔子)는... "물은 자신의 맑고 흐림에 따라 갓끈을 씻고 발을 씻는

사람을 탓할 게 아니라, 자신이 그러한 빌미를 제공했음을 알아야 한다."고 했다.

자취지야(自取之也), 즉 "모든 일은 자신이 하기에 달렸다."는 것이다.

이 가르침은 너무나 유명해서, 조선의 선비들이 자주 인용하곤 했다.

때문에 정조는 조선 최고의 유학자들이 학문을 하는 규장각 앞에, 다리가 물에 물에

담긴 부용정을 조성해 "모든 것은 내 탓"이라는 공자의 가르침을 상징적으로 보여주고자

했다. 부용정이 다리를 물에 담근 형상을 하고 있는 이유이다.

부용정(芙蓉亭)은 이몽(異夢)에도 나온다.

왕이 도승지와 후원을 걷고 싶다며 사관과 주서들의 눈치를 살폈다.

두 사람은 행렬을 거느리고 창덕궁 후원으로 향했다.

행렬이 부용지 앞에 이르자 왕이 은밀히 할 말이 있다고 속삭였다.

도승지가 사알에게 귓속말을 하자 호위내시들이 행렬의 앞을 막아섰다.

두 사람은 부용정 안으로 들어갔다.

순간, 의젓했던 왕이 갑자기 눈물을 뚝뚝 흘리며 울먹였다.

"과인은 도저히 궁궐 생활에 적응하지 못하겠어요.

다시 강화도에 돌아가고 싶습니다."

망연자실한 도승지가 파르르 입술을 떨었다. 왕은 숨도 안 쉬며 빠른

말투로 속마음을 쏟아냈다.

............. (중략) ..........

푸흡, 웃음을 터트리던 도승지가 제풀에 놀라 입을 틀어막고 머리를 조아렸다.

"어딜 가도 지켜보는 눈이 있어 하루도 마음 편한 날이 없습니다. 하지만

가장 못 견디겠는 건 바로 상사불견(相思不見)입니다.

눈만 감으면 온통 봉이 얼굴뿐이에요. 꿈속에 봉이가 보이지 않으면 밤새

울부짖으며 봉이를 찾아 헤매다 물초가 돼 잠을 깨곤 합니다. 어떻게 하면

봉이를 빨리 데려올 수 있을까요?"

식은땀을 흘리던 도승지가 수답했다.

"지금은 때가 아닌 듯하니 후일을 도모하소서, 전하!"

"자전마마께서는 사서를 끝내는 대로 혼인사킨다 하셨습니다. 허나 내 봉이

얼굴을 보지 않고는 다른 여인과 혼인할 수는 없습니다."

"분명 때가 올 것입니다. 때를 기다리소서! 수렴청정을 받고 계신 터에 자칫

잘못 움직이는 날엔 정인의 목숨이 위태로울 수도 있습니다."

부용지에 몽밀한 백련아라와 홍련아라를 하염없이 바라보던 왕이 주르륵 옥루를

흘렸다.

봉이 얼굴을 다시 볼 수 있는 날이 돌아올까?...

정말 그런 날이 찾아올까...

왕은 그것이 가장 두렵고 무서웠다.

다시는 봉이를 보지 못할까 봐 늘 가슴이 동동하고, 철렁 내려앉았다.

도승지가 불끈 주먹을 쥐고 비장한 표정으로 아뢰었다.

"분명 정인은 머지않아 입궐하게 될 것입니다. 때가 되면 소신도 대왕대비

마마를 설득할 것이오이 부디 때를 기다리소서!"

그때였다.

천천히 뒤를 뒤돌아서던 왕이 말짱한 표정으로 "도승지 말을 믿어도 되겠습니까?"

라고 물었다. 도승지가 힘주어 "소신을 믿으시옵소서."라고 부르짖었다.

순간, 왕의 입가로 시나브로 미소가 번졌다.

그리고 언제 그랬냐는 듯, 예의 점잖고 느린 옥음이 이어졌다.

"그동안 하고 싶었던 얘기를 다 쏟아 내니 속이 다 후련합니다. 이제야 숨을 좀

편히 쉴 수 있을 것 같습니다."

"전하!"

"얼른 돌아가십시다. 사관과 주서들이 언제 또 따라 들어올지 모릅니다."

왕이 성큼성큼 부용정 밖으로 사라졌다.

무릎이 풀린 도승지가 풀썩 엉덩방아를 찧었다.

<이몽 1부, 224p~227p>

* 이 글은 저작권법의 보호를 받습니다.