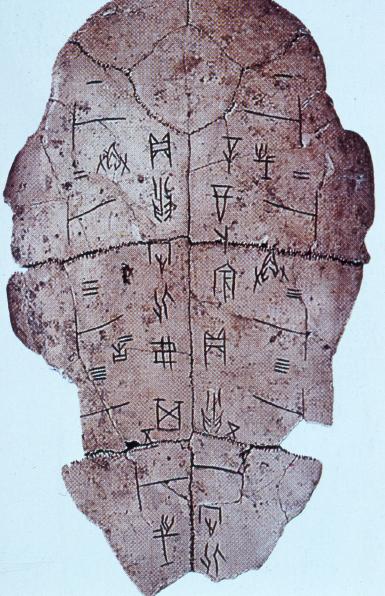

갑골문(甲骨文)은 은(殷, BC 1766~1122년경)나라 때 점술에 쓰이던 신탁용(神託用) 갑골에서

발견된 가장 오래된 상형문자 원본을 말한다.

1900년경 허난성(河南省) 샤오툰(小屯)이라는 마을에서 거북의 등딱지와 수소의 견갑골에 명문

(銘文)이 새겨진 상태로 발견됐다.

바로 약 3,500여 년 전 임금이 정사를 펼칠 때 미리 점을 친 뒤, 그 내용을 거북 껍질이나 소의

어깨뼈에 새겨넣은 유물들이 발굴된 것이다.

이로 인해 전세계 역사학계는 전설 속의 은(殷)나라가 실제로 존재했었다는 사실을 확인하게

됐고, 이를 증명하는 수많은 유물과 결정적인 증거들이 속속 밝혀졌다.

문자들은 먼저 뼈 위에 붉은색 또는 검은색 잉크를 칠한 다음 날카로운 도구를 써서 새긴 것으로

보인다.

그 다음에 뼈나 껍질에 열을 가해 금이 가도록 하여, 거기에 나타난 모양에 따라 앞으로 일어날

일들을 점쳤다.

원본의 문자들은 크기나 구조면에서 일관성이 없고 보통 꼭대기부터 밑부분까지 새겨져 있다.

뼈나 껍질의 윤곽에 따라서는 일관성이 없게 배열되어 있거나 때로는 일정하지 않은 형태로

배열되어 있다.

한데...

왕이 점친 내용이 기록된 갑골문자에 이런 글이 남아있다.

有疾心 唯有害

(마음의 병이 있습니다. 재앙이 오겠습니까?)

놀랍지 않은가?...

3,500여 년 전 기록에 이미 심질(心疾)이라는 단어가 나온 것이다.

바로 은(殷, 上)나라 반경부터 무정시대(기원전 1300~1192년) 사이의 갑골문에 나오는 흥미로운

내용이다.

그렇다면 중국의 기록에서 말하는 '심질(心疾)의 정의'를 한번 살펴보자!

좌전(左傳) '소공(昭公)'조에서는 '심질'을 이렇게 설명하고 있다.

思慮煩多 心勞生疾

(지나치게 마음을 쓰거나 괴로움을 당해 생긴 질환이다.)

즉 마음의 병 '심질'은 감당하기 힘든 스트레스 때문에 생겼다는 설명이다.

멀쩡했던 선조(宣祖)가 즉위 후, 왜 심질이 발병했는지 쉽게 짐작할 수 있는 대목이다.

조선 최초의 방계(傍係) 승통을 한 임금, 조선 최초의 서손(庶孫) 출신 왕이라는 출생 컴플렉스에

평생 시달린데다가 사대부들의 붕당(朋黨) 싸움으로 정국이 혼란스럽고 나라가 난국에 처하자

이를 감당할 수 없는 유약한 왕은 심질(心疾)이 발병했다.

거기다가 두차례에 걸친 여진족(女眞族)의 침입과, 7년 간의 임진왜란으로 급기야 선조의 심질은

마침내 전광증(癲狂症, 정신착란)에까지 이르게 됐다.

그럼에도 왕위를 광해에게 양위하지 못한 채, 승하하는 순간까지 심각한 정신분열증과 정신착란

상태로 국정을 돌봤다.

그 고통이 과연 어떠했을까?...

한마디로 참혹한 군주의 삶이었다.

갑골문에는 또 이런 내용도 있다.

王心若

(대왕의 마음이 화평할까요?)

이를 보면 대왕(大王)의 자리, 군주의 자리가 얼마나 스트레스가 많고 감내해야 할 일이 많은지

미루어 짐작할 수 있다.

오죽하면 점을 쳐서 마음의 병이나 스트레스를 다스리려고 했을까?...

21세기인 현대에도 역시 마찬가지이다.

미국의 클린턴 대통령이나 오바마 대통령 등 역대 대통령에서 현직 대통령에 이르기까지, 이들이

중요 정책이나 중대 결정을 내릴 때, 심지어 일정을 관리할 때도 점성술사들에게 자문을 받는

것으로 알려져 있다.

바로 이런 점이 의회에서 가끔 문제점으로 지적돼, 가끔 한번씩 뉴스나 신문기사에 뜨곤 한다.

그만큼 한 나라를 통치하는 최고 통치자의 자리는 더할 수 없는 존귀한 자리이지만, 그런 영예에

반드시 비례하는 고통과 극심한 스트레스가 따르는 고달프고 힘든 자리이다.

더없이 고독한 자리이기도 하다.

정신분열증을 앓은 것으로 추측되는 황제는 고대 중국이나 그리스, 이집트에서도 여러 명 발견

된다.

또 고려와 조선시대 왕들 중에도 심질이 의심되는 왕들이 여러 명 있다.

선조의 아들 광해군 역시 심질, 광질(狂疾)을 앓았다.

정신질환이 대물림된 셈이다.

사도세자 또한 심각한 정신분열증에 시달렸다.

그의 비극적 종말은 부왕인 영조가 아들인 왕세자가 앓는 심질에 대한 이해가 부족했기 때문에

벌어진 사달이라고도 볼 수 있다.

심질(心疾)은 3,500년 전부터가 아니라, 훨씬 그 이전부터 인류의 역사와 함께해온 정신적인 질병

이다.

기록을 보면 군주 또는 천자(天子)는 하루동안 처리해야 할 일이 1만 가지나 된다고 한다.

때문에 상서(尙書) '고요모(皐陶謨)'에서는 천자나 군주의 정사를 일일만기(一日萬機) 또는

일리만기(一理萬機) 라고 칭하고 있다.

고래로부터 왕의 정사(政事)를 <만기친람(萬機親覽)>이라고 칭한 것은 바로 여기에서 유래된

것이다.

심질을 앓고 있던 선조로서는 실로 감당하기 어려운 고통스러운 격무였을 것이다.

선조(宣祖)는 원래 원기가 허약한 체질이었다.

또 비위도 약했다.

천품(天稟) 또한 유약하고 예민했다.

그런 터에 출생 컴플렉스에 시달리고, 붕당으로 사사건건 부딪치며 정국을 혼란하게 이끈 붕당

정치에 대한 혐오감, 그리고 연이은 여진족과 왜적의 침입으로 인한 국가적 위기는 선조(宣祖)가

견딜 수 있는 비등점을 훨씬 상회하고 말았다.

그가 젊은 보령일 때부터 극심한 정신질환을 앓게 된 이유이다.

만일 하성군(河成君, 선조)이 택군되지 않아 왕이 되지 않았다면, 그는 평범한 왕족의 일원으로

평안한 일생을 마쳤을 것이다.

그러나 난세는 그를 그냥 놔두지 않았다.

선조에게는 만백성과 종묘사직을 간수해야 하는 막중한 자리인 군왕(君王)의 자리가 애시당초

분에 넘치는 자리였다.

선조는 죽기 직전까지 "내가 많은 병에 걸렸지만, 여러 병 가운데 심병(心病)이 가장 극심하다."

고 심질의 극한 고통을 호소했다. (선조실록, 1607년 10월 11일)

나는 선조를 생각할 때마다 하려(下廬) 황덕길의 <하려집(下廬集)>에 나오는 이 글이 생각나곤

한다.

非分之喜 過實之榮 人皆曰幸 君子惟曰不幸

(내 몫이 아닌 기쁜 일이나 실제보다 넘치는 영예를 사람들은

행운이라고 말하지만, 군자는 이를 불행이라고 말한다.)

* 이 글은 저작권법의 보호를 받습니다.