君子素其位而行,不願乎其外.

素富貴,行乎富貴.

素貧賤,行乎貧賤.

素夷狄,行乎夷狄.

素患難,行乎患難.

君子無入而不自得焉.

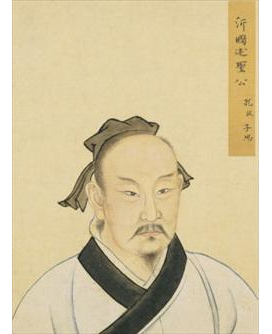

<자사(子思), 중용(中庸)>

군자는 그 자리에서 질박하게 있으면서 행한다.

그 외에는 바라지 않는다.

부귀가 요란하지 않으면, 부귀에 따라 행한다.

가난하고 천함이 분수에 맞다면, 가난하고 천함을을 행한다.

이적이 분수에 맞다면, 이적을 행한다.

환난이 분수에 맞다면, 환난을 행한다.

군자는 들어가서 스스로 만족하지 못함이 없다.

* 중용(中庸)은 '지나치거나 모자람이 없으며, 어느 쪽에도 치우치지 않음'을 뜻하는

유교의 개념이다.

중용의 저자는 자사(子思, BC. 483 ~ BC.402)이다.

공자의 손자이며, 이름은 급(伋)이다.

할아버지인 공자가 홀로 된 며느리를 개가시키는 바람에, 할아버지 손에 의해 컸다.

그래서 공자가 이룩한 학문을 가장 가까이서 체감하고 열심히 습득했던 인물이다.

<자사(子思)>

자사(子思)는 할아버지인 공자 사후에는, 공자의 제자인 증자(曾子)에게서 학문을

배웠다.

아버지 '공리'가 별 학문적 성과 없이 죽은 반면에, '자사'는 학문적으로 대성해 조부인

공자의 학맥을 그대로 이어받았다.

맹자(孟子)가 바로 '자사'의 제자이다.

이를 볼 때, 공자(孔子)의 정통 학통은 자사(子思)가 없었더라면 아마도 후세에 제대로

전달되지 않았을지도 모른다.

때문에 자사(子思)는 유교의 4대 성인(聖人) 중 한사람으로, 맹자와 동급으로 문묘에

배향돼 있다.

중용(中庸)이란 단어는 여러 가지 의미로 쓰인다.

서경(書經)에도 중용에 관한 내용이 나온다.

允執其中

(진실로 그 중용의 도를 잡아서 지켜라!)

<서경>에서의 중용은 요. 순. 우. 탕으로 이어진 중국 고대 제왕의 정치 기본원리를

가리키는 개념으로 사용됐다.

또 <논어>와 <맹자>에서도 <서경>과 동일한 관념이 발견된다.

이런 중용의 개념을 명백히 인간의 윤리(倫理)와 결합된 사상으로 전개시킨 것이 바로

자사(子思)의 중용(中庸)이다.

군자(君子)는...

자신이 처한 자리에 맞는 행동을 할 뿐, 결코 분수에 맞지 않는 욕심을 내는 일이 없다.

그것이 바로 군자의 인격이고... 인성이며... 가치관... 정의관... 국가관이다.

부귀(富貴)가 소박해 분수에 맞으면, 부귀를 누리고...

가난과 천함이 분수에 맞으면, 가난하고 천하게 산다.

오랑캐의 땅에 사는 것이 맞다면, 오랑캐에 맞게 행동한다.

환란에 처함이 맞다면, 환란에 맞게 산다.

군자는 어디에 가더라도 결코 만족하지 못함이 없다.

한데, 우리나라 작금의 현실은 어떤가?...

평생을 고위 공직자로 부귀영달을 누리고도, 그것도 모자라서 퇴직하면 곧장 근무하던

곳의 유관 기업이나 기관에 취업해 수억 원씩 고액 연봉을 받으면서, 정부에 대한 기업의

방패막, 또는 연결고리 역할로 일선에 나선다.

바로 관피아(관료 마피아)이다.

모피아... 해피아... 원피아... 조피아... 금피아... 교피아 등등, 이루 헤아릴 수가 없다.

평생을 철밥통을 차지하고도 이에 만족하지 못하고, 퇴직 후에도 사리사욕과 부정부패,

탐욕에 찌들어 산다.

그러고도 전혀 죄책감을 느끼지 못한다.

바로 탐관오리(貪官汚吏)의 전형적인 모습이다.

오죽하면 '마피아'라고 부르겠는가?...

이들의 말로가 좋을 리가 없다..

그들은 평생을 정부의 녹을 먹고 고위 관리로 일했으면서도, 퇴직 후엔 혹여 그동안

탐욕 때문에 국가나 개인에게 해를 끼친 것은 없는지... 자신을 성찰하는 일이 결코

없다.

퇴직 후엔, 지난 살아온 인생을 돌아보며 재능 기부나 봉사활동을 하며 유유자적하게

살아가는 선진 외국 고위 공직자들과는 행보 자체가 전혀 다르다.

퇴직 후, 바로 고위 관리로서의 경력을 훈장과 무기로 삼아 곧장 유관 기업이나 단체에서

엄청난 고액 연봉을 받으며 기업과 국가의 연결고리 역할을 하거나, 방패막 역할을 한다.

죄책감 따위는 애시당초 없다.

마치 그게 당연한 것인 양, 패거리까지 만들어 조직적으로 움직인다.

탐욕스럽게 더 많은 것을 가지려고... 더 많은 부(富)를 축적하려고... 더 높은 명리를

차지하기 위해... 또 더 많은 쾌락을 누리기 위해, 이들은 결코 못하는 일이 없고, 안 하는

일이 없다.

끝을 모른 채 하늘로 뛰어오르며 오만방자하게 살아간다.

이번 진도 사건은 바로 그런 자들의 죄업이 하나의 기폭제로 작용했다.

결국 어린 학생들과 많은 사람이 생명을 잃고 안타까운 희생자가 됐다.

그들은 정녕 국가관(國家觀)이 없는 것일까?...

진정 정의관(正義觀)도 없단 말인가?...

올바른 종교관(宗敎觀)마저 없는 것일까?...

성경만 제대로 읽어도, 법정스님의 책 한 권만 마음으로 읽어도, 얼마 전 블로그에서

인용한 <살아있는 것은 다 행복하라!>만 제대로 읽어도, 장자(莊子)만 평생 화두로 삼고

살아도, 인간은 절대로 파렴치하게 살아가지 않는다.

평생 고위 공직자로 일하며 영화를 누렸으면, 퇴직 후엔 노블레스 오블레주(Noblesse

Oblige)를 실천하며 살아가야 한다.

그게 인간의 도리이고, 군자의 도리이며, 정상적인 사고방식을 가진 사람들의 생각이다.

한데, 관피아의 탐욕은 끝이 없다.

평생 철밥통과 부귀영달을 제공한 국가마저 마구 흔들어대고 흠집을 낸다.

그들에게 국민(國民)의 안위 따위는 안중에도 없다.

그리고... 그들의 탐욕스런 죄업이 지금 국가와 국민을 깊은 슬픔에 빠트리고 있다.

국민이 분노하고 있는 건, 바로 이 때문이다.

그들은 평생 살아온 삶의 궤적에 따라 그에 합당한 댓가를 받게 될 것이다.

오래전에는 죄를 지으면 사후에 그 댓가를 치루게 되었지만, 지금은 상황이 다르다.

대부분 살아가면서, 그들이 가장 집착하고 소중하게 생각하던 바로 그것이 무기가

되어 스스로 찌르게 되는 것을 고통스럽게 보고 느끼게 된다.

이게 바로 우주의 냉엄한 법칙이다.

사바세계(娑婆世界)에 사는 이상, 이런 법칙에서 벗어나는 사람은 아무도 없다.

인간세(人間世)에는 결코 존재하지 않는다.

위의 글에서 소(素)는 '희다', '무늬 없는 피륙', '근본', 또는 '소박하다', '바르다',

'분수에 따르다', '헛되다' 라는 뜻을 가지고 있다.

또 어조사 호(乎) 는 '~인가', '이냐?', '~도다', '~에(於와 같은 의미)' 같은 말이다.

자득(自得)은 '스스로 터득함', 또는 '스스로 만족함'을 의미한다.

* 이 글은 저작권법의 보호를 받습니다.