나는 이 블로그를 통해서 역사소설이나 영화, TV 역사 드라마에서 왜곡하고 있는 여러 문제점

들을 여러 번 지적한 바가 있다.

예를 들면, 궁녀들은 왕실의 음식을 만들지 않았는데도 드라마나 영화, 소설을 보면 하나같이

궁녀들이 음식을 만드는 게 나온다.

이는 궁중의 음식을 맡아보던 사옹원(司饔院)의 존재를 모르는 작가들이 공부도 하지 않은 채

마구 써댔기 때문에 생겨난 일이다.

아울러 자문을 비롯한 고증(考證) 또한 잘못됐기 때문에 생겨난 역사왜곡이다.

이런 엉터리 자문을 해주는 사람들이 전문가를 자처하다보니, 나중엔 이런 역사왜곡이 아무렇지

않게 오랜 시간 진실처럼 포장됐고, 이 드라마들이 외국에 수출되며 '조선에서는 궁중의 음식을

궁녀들이 만들었냐?'는 이상한 궁금증이 나오기도 했다.

어디 이뿐인가?...

내시(內侍)에 관한 잘못된 선입견과 이를 창작물로 잘못 표현한 사례도 이미 지적한 바 있다.

역사소설 이몽(異夢)은 문학으로서의 의미 뿐만아니라, 역사왜곡으로 잘못 알려져 왔던 여러

사실들을 새롭게 조명한 뜻깊은 소설이기도 하다.

이몽과 이 블로그를의 글을 처음부터 읽어온 사람들은 역사적으로 왜곡돼 왔던 여러 사실들을

새롭게 많이 발견하게 됐을 것이다.

이런 일들은 힘들고 귀찮아도 올바른 역사 인식을 위해서 누군가는 꼭 해야만 할 일이다.

역사왜곡을 한 드라마나 영화, 소설이 계속 만들어지다보면, 결국 자라나는 세대에 잘못된

역사 지식을 각인시키게 되기 때문이다.

그래서 역사에 대해 많은 지식이 있거나 관련 공부를 많이 한 사람들 중, 사명감을 느끼는

소수의 사람들은 귀찮고 힘들어도 이를 지적하려는 노력을 많이 기울인다.

그러나 학자들은 이런 노력을 거의 하지 않는다.

여러가지 이유로 침묵하고 방기(放棄)하고 있다.

이는 오랜 기간 역사가 왜곡된 드라마나 영화, 소설이 나와도 그냥 침묵하고 눈치만 보고

있었던 것만 봐도 증명이 되는 일이다.

이런 노력을 기울이는 사람들은 오히려 강호(江湖)에 있다.

내가 인정하는 강호의 한 실력자가 이번엔 <고려의 이상한 헤어스타일>에 대한 역사 왜곡을

조목조목 역사적 근거를 들이대며 날카롭게 비판했다.

나도 늘 같은 생각을 가지고 있었기 때문에, 그의 흥미있는 사론(史論)을 소개하고자 한다.

----------------------------------------------------------------------------------------

드라마와 영화가 역사적 소재를 다루는 것이 잦다.

역사는 갖은 이야기들의 전시장이며, 그 이야기들이 가공된 것이 아닌 실제 일어났던 리얼한

것이기에 그렇다.

바로 스토리텔링의 보고이기 때문이다.

작가의 손끝에서 나오는 허구의 이야기보다 실제 일어났던 사건을 다루게 되기에 관객의 반응

역시 좋다.

연산군을 다루었던 <왕의 남자>, 광해군을 다루었던 <광해, 왕이 된 남자> 두 영화 모두 1000만

관객을 넘었다.

사극드라마도 대체로 시청률도 높고 시청자들의 호응도 좋다.

그런데 사극도 시대에 따라 약간씩 차이가 있다.

특히 시청자들의 반응이 나쁜 시대가 있다.

고려를 무대로 만든 드라마나 영화는 기이하게도 별로 흥행에 성공하지 못하고 있다.

영화 <쌍화점> <무사>는 어중간한 흥행성적으로 막을 내렸고 <무인시대>,<천추태후>, <신돈>,

<제국의 아침>, <대풍수> 등은 다른 시기를 다룬 드라마에 비해 약하다.

태조 왕건 정도가 호응 좋았던 프로그램이지만, 후삼국(後三國)을 배경으로 하고 있어 배경이

고려시대라고 말하기 어렵다.

고대는 판타지가 있고, 조선은 사실성이 있지만, 고려는 그 경계에 있어서 어느 쪽으로도 가지

못하고 어중간한 태도를 가질 수 밖에 없는 한계가 있어서일까?

그런데 가장 심각한 문제점은 따로 있다.

바로 고증(考證)이다.

고려시대 사극을 보면 정말 어안이 벙벙할 정도로 엉터리 고증을 마음대로 자행한다.

바로 남자들의 두발이다.

고려시대 사극을 보면 왕이 상투관을 하고 동곳을 찌른 상태인데 어깨에 머리카락이 두 줄

내려와 있다.

왕이 총각인가?...

총각은 머리카락을 말아올려 상투를 틀지 않아도 된다.

<SBS 대풍수, 공민왕>

희한하게도 방송 3사가 같은 짓을 하고 있다.

뿐만 아니다.

영화도 같은 짓을 한다.

왕이 상투를 틀고 상투관을 쓰고 동곳을 찌르고 다시 관을 쓴 상태인데 머리카락이

어깨위에 늘어져 있다.

과연 고려시대 왕의 헤어스타일은 저랬을까?

정말 미스터리한 꼴이지만 왕의 머리가 저렇게 지저분하게 아래로 내려오는 경우가

없지는 않다.

북방 유목민 계열에서 머리카락을 저렇게 늘어뜨리기도 한다.

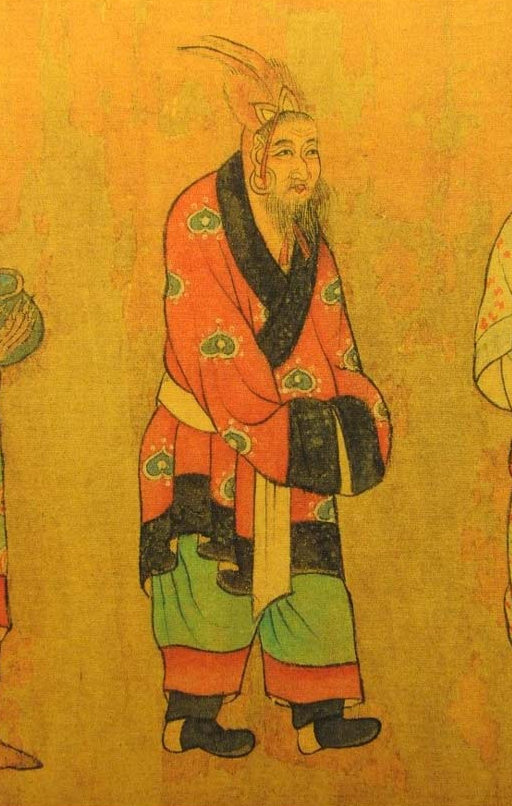

거란이 발해를 무너뜨리고 그 영토에 동단국을 세웠다.

요나라 태조 야율아보기의 맏아들 야율배가 동단왕이었다.

그는 '야율아보기'의 장남으로 발해의 옛영토를 지배했다.

그러나 그의 동생 덕광이 제위를 이어받는 바람에 그는 끝내 황제에 오르지 못했다.

그 동단왕을 그린 그림이 전해지는데 그 역시 관을 쓰고 있으나 머리카락이 아래로 저렇게

내려온다.

<동단왕 출행도>

동단왕(東丹王)은 거란족이다.

거란족의 헤어스타일은 매우 독특하다.

이들은 머리카락을 앞과 옆머리만 남기고 중간을 민다.

그리고 그 머리를 귀 뒤로 넘기거나 두 가닥으로 땋는데 이를 개체변발(開剃辮髮)이라

부른다.

개체변발은 거란족만의 풍습이 아니라 본래 몽고족의 습속이다.

거란족이 몽고족과 접해 있어서 자연스레 그 습속을 받아들인 것으로 여겨진다.

성인남자의 헤어스타일이 매우 기괴하다.

아비가 죽으면 배를 갈라 내장을 빼내고 나무에 올려 건조시키는 족속들이니 헤어스타일도

그만큼이나 이상한 모양이다.

이 헤어스타일은 앞머리를 잘라버리고 뒷머리만 남겨 한줄로 땋아 내리는 청나라 사람들의

헤어스타일과는 다르다.

청나라는 여진족이 건설한 나라이니 여진족의 습속이 변발이라고 봐도 무방할 것이다.

이웃해 살았지만 여진족과 거란족의 스타일은 서로 달랐던 셈이다.

문제는 고려인들이 여진이나 거란처럼 칼을 쓰는 유목민들이 양털깎듯 쉽게 자기 머리털을

밀었을 확률이 있는가 이다.

유교의 영향을 받은 사람들은 효를 강조하는 분위기때문에 부모가 남겨준 자신의 신체를

마음대로 하지 못한다.

그래서 유목민 처럼 머리털을 쉽게 자르지 못하게 된다.

<요(遼)나라 묘실 벽화>

<청나라 변발>

희안한 머리스타일을 자랑하는 요나라 즉 거란에서도 늘 저런 이상한 꼴로 다니는 것은

아니다.

요나라 시기의 묘실벽화나 관곽그림을 보면 생각외로 단정한 모습을 보인다.

관복을 입고 관을 쓰는 경우 개체(開剃, 머리의 부분을 잘라냄)한 머리카락을 아래로

치렁치렁 내리지는 않는다.

관을 쓸 경우 머리털은 모두 관안으로 단정히 집어 넣고있다.

오랑캐의 대표격이 되는 거란족도 관복을 입거나 관을 쓸 경우 드라마의 고려왕처럼

머리카락이 지저분하게 내려오지 않음을 당대의 벽화는 증명하고 있다.

<요(遼) 장세경묘 벽화>

우리 민족의 머리 스타일은 어떠했을까?

가장 빠른 기록으로는 사마천의 사기에 우리의 두발형식이 나타난다.

사기 조선열전에 위만이 위만조선을 건국하는데 이때의 헤어스타일이 바로 북상투 추계

(魋結)이다.

燕王盧綰反,入匈奴,滿亡命,聚黨千餘人,魋結蠻夷服而東走出塞,渡浿水,

居秦故空地上下鄣,稍役屬真番、朝鮮蠻夷及故燕、齊亡命者王之,都王險.

<사기 조선열전>

(연왕 노관이 반란을 일으켜 흉노로 들어가니 위만도 망명했다.

무리 천여명을 모아 상투를 틀고 오랑캐복장으로 동쪽으로 도주해 변경장새를 넘고

패수를 건넜다.

진나라 시기의 옛 공지 상하장 사이에 머무르면서 점차 진번을 복속시키고 조선과

오랑캐와 옛 연나라, 제나라 망명자의 왕노릇을 했다.

왕검에 도읍했다.)

추계(魋結)는 상투를 머리위에 만들면서 따로 상투관을 하지 않은 북상투를 말한다.

이는 망명객 위만의 헤어스타일이므로 우리 고유의 머리양식이 아니라고 생각할 수도

있지만, 삼국지 위서 동이전 한전에 다시 북상투를 언급하고 있으므로 우리 고유의

헤어스타일임은 확실하다고 할 수 있다.

其人性彊勇,魁頭露紒,如炅兵,衣布袍,足履革蹻蹋 <삼국지 위서 동이전 한전>

(그 사람들의 성격이 굳세고, 용감하며, 땋지 않은 머리에 상투를 노출하고 있으며,

경병과 같이 베로 만든 도포를 입고 발에는 가죽신발 높은 굽을 신었다.)

우리 고유의 헤어스타일은 일단 거란이나 여진과 같은 것은 아니었다.

머리털을 쳐내고 이상하게 땋는 것이 아니라 조선시대 사람들 처럼 상투를 틀고 있었다.

다만 상투를 단정하게 천으로 감거나, 상투관을 씌우지 않고 그냥 질끈 묶었던 것이다.

그러나 관리들의 모습은 좀 달랐다. 북상투 상태로 있지 않고 단정히 정리하고 관을 썼다.

삼국시대 관리들의 모습은 곳곳에 그림으로 남아 있다.

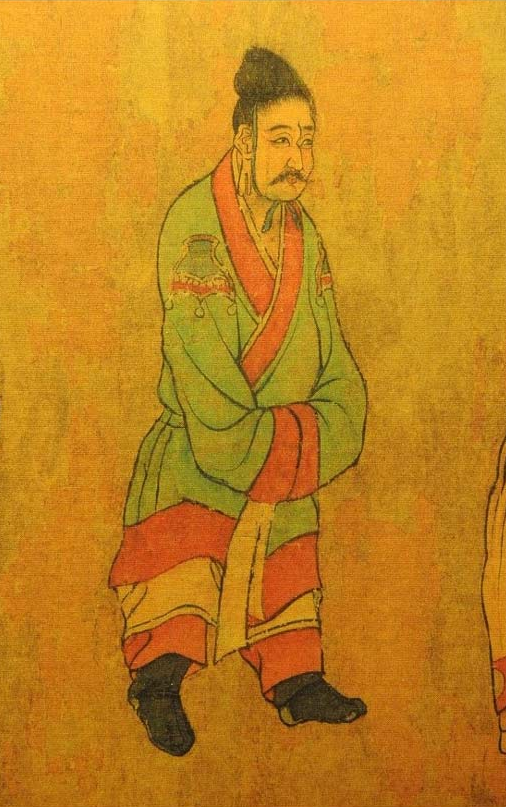

<당나라 장회태자묘 벽화의 고구려 사신, 우측끝>

<백제사신도>

<신라 사신도>

고구려의 사신과 백제 사신을 보면 각기 다른 그림에서도 그 복식이 유사함을 알 수 있다.

헤어스타일 역시 매우 단정히 빗어서 위로 올려 묶고 상투를 덮었다.

그리고 단정히 관을 썼다.

여기서 특이한 헤어스타일은 신라사신이다.

신라 사신만이 머리를 어깨 아래로 늘이고 있다.

이는 신라가 중국복식을 받아들이는 진덕여왕 2년 이전의 사신이거나 관례를 치루지 않은

총각이기에 어깨 뒤로 머리를 늘어뜨린 스타일을 하고 있을 것이다.

신라는 김춘추가 당나라로 가서 647년 중국복식을 얻어 돌아왔고, 이듬해 중국식 복제로

바꾸게 된다.

三年 春正月 始服中朝衣冠 <삼국사기 신라본기 진덕왕 2년(648)>

(진덕여왕 3년 정월에 처음으로 중국의 의관을 착용했다)

신라사신의 헤어스타일이 독특하기는 하지만 기본적인 우리의 두발양식은 머리를 위로

올리고 상투를 하는 양식이 삼국시대에도 줄곧 유지되고 있는 것으로 보아야 한다.

고구려에서는 경당과 태학을 두고 책을 읽게 했다.

그 책에는 당연히 유교경전이 들어갈 수 밖에 없다.

신라는 국학을 설치하고 박사가 유교경전을 가르쳤으며, 백제는 일본에 유교경전과

천자문을 전하기도 했다.

그럼 당연히 공자가 말한 이 이야기를 알고 있으며 실천하려 했을 것이다.

子曰 夫孝 德之本也 教之所由生也 復坐 吾語汝 身體髮膚 受之父母 不敢毀傷 孝至始也

<효경>

(공자 말했다. 대저 효란 덕의 근본이요, 배움이 생겨나는 곳이다.

다시 앉아라 나 너에게 알려주마.

신체와 터럭과 피부는 부모에게서 받은 것이니 감히 손상시키지 않는 것이

효의 시작이다)

이런 분위기 속에서 머리털을 자르고 땋아 내리는 것이 쉬운 일이 아니다.

고려 역시 국자감을 설치하고 유교를 정치이념으로 채택한다.

당연히 신체발부를 중시여기게 되고, 성인이 되면 관례를 치른 뒤 머리를 단정히 말아

올려 상투를 틀게 된다.

관례를 치르지 않은 미성년자 나 승려 이외에는 모두 머리털을 자르지 않았을 것으로

추측된다.

그럼 왜 드라마에서는 고려시대의 두발양식을 저렇게 이상하게 표현하고 있을까?

전혀 이유가 없는 것은 아니다.

고려가 원에 복속되고 난 이후 충렬왕이 원나라에서 돌아와 고려의 복식을 원나라 복식으로

고치게 된다.

丙子令境內皆服上國依冠. <고려사 본기 충렬왕 4년(1278) 2월>

(병자일 경내 모두 상국의 의관을 입도록 명했다)

이때 두발 역시 중간을 미는 개체(開剃)를 많이 했다고 한다.

개체는 머리털을 자르고 부분만 남기는 것을 말한다.

이 기록 때문에 고려시대 드라마나 영화는 모두 머리에는 상투를 하고도 어깨 아래로 까지

머리털이 내려오는 기괴한 헤어스타일을 고집하게 된 것이다.

그러다가 공민왕대가 되면 다시 복제를 고유의 복제로 되돌리게 된다.

八月戊午司憲府請易服色從之 <공민왕 19년(1370)>

(팔월 무오일 사헌부에서 복색을 바꿀 것을 청해서 이를 따랐다)

무려 100년 동안이나 원나라 복식과 두발을 했던 셈이다.

그렇다면 원나라의 헤어스타일 그대로 고려인들이 했다는 이야기가 된다.

그렇다면 머리 중앙을 밀어버리고 머리털을 늘어뜨리는 드라마나 영화의 양식이 맞는 것

아닐까?

그러나 여기에는 고려할 점이 있다.

당시 원나라 관복과 헤어스타일이 어떠했는지를 우선 알아야 한다.

원나라는 1267년 수도를 지금의 북경으로 옮기게 된다.

1271년 국호마저 징기스칸이 건국한 대몽고국에서 대원(大元)으로 바꾸게 된다.

복식 역시 그전의 몽고제국과 달라지게 되는데 중국식 복식으로 바꾸게 된다.

이런 정황이 전혀 고려되지 않아 문제가 되는 것이다.

사서에서는 고려 사람들이 원나라의 복식으로 바꾸었다고 되어 있지만, 드라마는 원나라

복식이 아닌, 이전 몽고제국의 복식으로 묘사하려고 하고 있다.

초원을 뛰어다니던 유목민의 복색을 무리하게 고려왕에게 적용하려 시도하지 않을까

의심된다.

그런데 가장 눈에 띄는 이상한 두발양식은 원나라 뿐만아니라 몽고제국 시기의 두발양식도

아니어서 출처 불명인 셈이다.

이 벽화를 보면 몽고병사의 헤어스타일이 독특하다.

머리 중앙에 머리털이 보이지 않고 있다.

양옆에 머리를 남겨두고 중앙은 밀어버리는 개체변발(開剃辮髮)의 흔적으로 보인다.

본래 대머리였는지는 알 수 없겠지만...

그러나 원나라의 복식은 이와는 차이가 크다.

중국 원대의 모습을 가장 잘 보여주는 그림이 산시성(山西)에 남아 있다.

산서성 홍동현 광승사 수신묘(山西省 洪洞縣 廣勝寺 水神廟) 벽화인데 당시의 다양한

생활상을 보여주고 있는데, 그중 궁중의 모습을 묘사한 벽화도 있다.

원나라 관리들은 저런 모습이었다.

관리들 중에 누구도 어깨위로 머리카락이 치렁치렁한 그런 사람은 없다.

과연 이 장면이 원나라 궁정의 모습일까?

과거 당나라 시기의 궁정 모습을 묘사한 것은 아닐까 의심이 들 정도로 당대 복식과

흡사하기도 하지만, 이어지는 다른 궁정 묘사 벽화를 보면 원나라 궁정임은 확실하다.

중국의 여러 자료들에서도 명백히 원나라 궁정 생활도로 표기하고 있다.

원나라 관리들의 복식과 두발은 위의 그림처럼 묘사하면 된다.

따라서 같은 시기의 고려 조정의 인물들 역시 이와 흡사하게 묘사하는 것이 맞을 것이다.

그러나 다시 고려해야 할 부분은 칸들의 초상화이다.

현재의 북경에 대도를 건설하고 수도를 옮겨온 쿠빌라이칸의 모습은 이들과 다르다.

쿠빌라이칸은 옛 징기스칸의 두발양식과 흡사한 모습을 하고 있다.

쿠빌라이칸은 몽고 초원 시절을 잊지 못하고 북경에 대도를 완공하고 중국식 궁전을 짓고도

그 앞에 이동식 게르를 두었다고 한다.

그는 1271년 드디어 몽골제국을 버리고 중국식 왕조인 대원(大元)을 설립하게 된다.

그런데 원세조의 초상을 보면 귀뒤로 머리털을 엮어 내린 듯 보인다.

다른 원나라 황제들의 초상화도 유사하다.

고려왕이 원나라 황제의 머리양식을 본받았다면 드라마에 나오는 고려왕의 해괴한 머리양식이

어느정도 이해 될 수가 있다.

그렇다해도 왕이 머리를 어깨에 내리고 있는 설정은 원세조의 초상과 비교해봐도 잘못된

것임을 알 수 있다.

관은 송나라식 복두(幞頭)를 한 채로 상투관을 쓰고는 머리털은 아래로 내리고 있는 어처구니

없는 양식이 성립된 것이다.

이 스타일 저 스타일 가져와서 섞고는, 총각도 아닌데 머리털을 어깨위로 치렁치렁 내려버린

것이다.

원나라가 북경으로 들어오기 전과 들어온 이후 복식은 많이 달라진다.

입관 이전의 몽고는 맨상투인 피발추계(披髮椎髻) 가죽모자(皮帽) 네모깃 도포(方領) 등이

특징이다.

그러나 북경에 대도를 건설하고 중국 내지로 들어온 이후는 한족 전래의 의복을 받아들여

복식이 달라진다.

면복(冕服) 조복(朝服) 공복(公服) 등의 제도를 받아들이고 큰소매 넓은 옷깃(大袖盤領)과

우임(右衽)으로 다른 복식을 입게 된다.

아래는 북경으로 들어오기 이전의 관리 복식이다.

옷여밈을 보면 오른손으로 화살을 쏠때 걸리적 거리지 않은 좌임이다.

몽고 초원에 있을 때에도 머리카락을 우리 드라마나 영화에서 처럼 어깨 위로 늘어 뜨리지는

않고 있다.

보다 정확한 헤어스타일을 보기 위해 다시 광승사 벽화를 보자.

이 벽화는 1324년에 완성된 것으로 원나라 잡극을 그대로 묘사해둔 그림이다.

여기에는 다양한 복색이 나온다. 원화가 선명치 않아 복원벽화 그림을 제시한다.

<광승사 수신묘 남벽 희극벽화>

이 벽화의 중앙에 있는 붉은색 옷을 입은 인물은 머리에 복두를 쓴 송나라 관리의 모습이다.

그 왼쪽의 수염 짙은 인물은 서역인을 묘사한 것이다.

앞줄 좌우는 원나라 관복을 입고 있다.

뒷줄 좌측 세사람은 몽골 전통의 평복을 하고 있다.

문제는 몽골전통복장을 한 사람들 누구도 한국 드라마에서 묘사하고 있듯이 머리털이 어깨

위로 치렁치렁 내리지 않고 있다.

비록 개체(開剃, 머리털 중앙을 깎아냄)를 했다해도 남은 머리는 땋아서 정리하고 있음을 알 수

있다.

몽고 전통 복식에서도 어깨위로 머리털이 늘어지지 않은 이유는 머리를 땋았기 때문일 것이다.

그래야 비로소 개체변발이 완성되는 것이다.

변발(辮髮)이란 말에서 변(辮)이 땋을 변이다.

윗그림에서 묘사되는 원나라 관리의 복색에서 개체변발의 흔적은 전혀 보이지 않고 있다.

초원에서 중원으로 들어온 이후 관리의 복식을 중국화 했기 때문이다.

가장 정확한 원나라 관리의 모습은 서예에서 조맹부체를 남긴 조맹부가 남겼다.

그가 바로 쿠빌라이 시대의 사람이다.

그가 그린 원나라 관리의 헤어스타일을 보자.

뒷머리는 깨끗하게 위로 올렸다.

절대 어깨로 질질 흐르게 두지 않았다.

<조맹부 인기도(赵孟頫 人骑图)>

이런 정황은 모두 무시되고, 한국 드라마나 영화의 고려복식은 정말 이상한 오랑캐 복장으로

변하고 말았다.

가장 최근의 드라마 <정도전>에서도 이상한 오랑캐 복식에 대한 미련을 완전히 버리지 못하고

있다.

총각이라면 관을 쓰지 않아야 하고, 관을 썼다면 머리털이 어깨위로 지저분하게 내려와서는

안되는 것이다.

가장 심각한 것은 원나라가 생기도 전의 고려인들에게도 오랑캐 양식을 덮어 씌우는 것이다.

천추태후에서 목종의 헤어스타일은 설명할 길이 없다.

목종은 몽골제국이 태동하기 200년전의 왕이다.

<태조왕건>의 경우는 더 심하다.

태조왕건에서는 후백제의 견훤, 고려의 왕건등 왕들의 머리털이 어깨까지 치렁치렁

내려왔다.

이들은 원나라가 탄생 350년 전의 인물들이다.

어떤 설명을 가져온다 하더라도 합리화될 수 없는 엉터리 고증이다.

정 오랑캐 복식을 원한다면 머리를 땋기라도 해야 된다.

그래야 변발이 되는 것이다.

상투관까지 떡하니 쓰고는 머리털을 땋지도 않고 내려뜨리는 저 스타일은 단지 무모하게

용감한 것이다.

더군다나 어깨에 내려뜨리는 머리털은 일부러 힘들게 가발을 붙인 것이니, 돈들여 역사를

왜곡하고 있는 셈이다.

저 악습이 오늘날까지 반복되고 있다.

정말 지저분한 헤어스타일이다.

<쌍화점, 다들 상투 틀었는데 머리털은 아래로 질질...>

<태조 왕건, 원나라 지배 수백 년 전인데도 머리털이 어깨 위로 내려와 있다>

<천추태후, 도대체 머리를 왜 아래로 내리는지 설명이 되지 않는다.>

유교 문명권에서는 관례가 있다.

머리를 치렁치렁 내리고 다니던 총각을 벗어나 성인이 되어 머리를 결발하고 관을 쓰는

행사다.

고려시대에도 관례를 행한 기록이 있다.

유교의 영향을 받은 사회에서는 성인식에 해당하는 관례가 4대 통과의례의 하나로 중시된다.

관례를 치르기 위해서는 택일을 하고 사당에 고하고 나서 빈객을 초청해 무릎을 꿇고 머리를

풀어 올려 상투를 틀고 망건을 씌우고 삼가례까지 한후 자(字)를 받게 된다.

그리고 다시 사당에 알리고 밖으로 나와 사람들을 찾아다니며 절을 하게 되는데 이 과정이

며칠씩 소요되기도 하는 큰 행사이다.

그러나 조선 후기가 되면 혼인을 위해 사주단자를 여자 집에 보내고 난 후 날을 잡아 머리를

올리는 과정으로 혼례의 일부분으로 줄어들게 된다.

어찌 되었던 머리를 올리지 않고 치렁치렁하게 있는 사람은 관례를 치르지 않은 사람이 되어

제대로 된 관을 쓸 수가 없다.

이미 삼국시대에 유학이 널리 보급되었고, 과거에 유교 경전을 시험과목으로 넣었던 고려에서

왕이 관례를 치르지못한 어린이 같은 모습을 하고 있었다고 상상하기는 힘들다.

드라마에 나오는 헤어스타일은 이런 과정을 안다면 불가능한 스타일임을 능히 짐작할 수 있다.

男子年十五至二十 皆可冠

自十五 以上, 俟其能通孝經論語粗知禮義, 然後冠之 <주문공 가례>

(남자 15세에서 20세까지 모두 관례를 치를 수 있다.

15세 이상은 효경과 논어에 능통하고 거칠게 예의를 알기를 기다린 연후에

그에게 관례를 준다.)

관을 쓰기 위해서는 상투를 틀고 상투관을 쓰고 그 위에 관을 쓰게 된다.

그러기 위해서 가장 중요한 것이 머리 결발이다.

어떻게 머리 손질하는지를 잘 보여주는 그림이 있다.

<동진 고개지>의 여사잠도(女史箴图)이다.

<고개지 여사잠도(顾恺之 女史箴图)>

윗 그림의 좌측의 인물을 보면 어떻게 머리를 손질하는지 잘 나타나 있다.

긴 머리털을 머리위로 모아 올려 빗고는 둘둘 말아서 상투를 만들고 동곳이라는 고정핀을

꽂게된다.

머리 숱이 많은 사람은 상투 꼭지가 너무 크게 돼서 관을 쓰기에 불편하므로 중앙의 머리털을

솎아내기도 하는데 이를 '배코친다'라고 한다.

그렇게 하고 나면 머리털은 깨끗하게 위로 올라가 작은 상투관 속에 쏙 들어간다.

아래의 그림을 보면 깨끗하게 결발한 머리털은 아래도 한 올도 흘러 내리지 않는다.

<염립본 공자 제자도 부분>

관복에 있어서도 고려 초기는 통일신라와 달라지지 않은 것으로 보아야 한다.

통일신라는 당나라 복식을 받아들였기 때문에 당나라와 복식을 보면 통일신라나 고려 초기

복식을 알 수 있다.

관원들의 헤어스타일 역시 당나라와 동일한 것으로 보면 된다.

상투를 틀고 상투관을 하고 그 위에 관을 쓴다.

관례를 치르지 않은 어린 남자를 제외하고는 머리털이 아래로 흘러 어깨위로 내려올 수는

없다.

신라나 고려 초기의 관복은 아래와 크게 다르지 않다.

<당나라 영태공주 묘실 벽화>

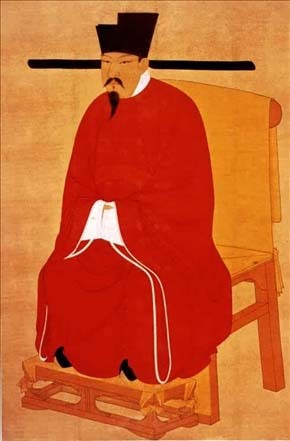

이런 당나라 복식은 그후 송나라 시기에 많이 바뀌게 되는데 관이 복두로 바뀌게 된다.

고려도 송나라 복식을 따라 관복이 변하게 된다.

그 증거는 고려도경의 상세한 묘사이다.

高麗王常服烏紗高帽,窄袖緗袍,紫羅勒巾.間繡金碧.

其會國官士民. 則加幞頭束帶.祭則冕圭. <고려도경 관복 왕복 조>

(고려왕의 일상복은 검은 비단의 높은 모자를 쓰고 소매가 좁은 담황색

도포를 입고 자색비단의 넓은 허리띠를 매는데, 사이사이 금실과 푸른실로

수를 놓았다.

나라의 관료들과 사민들과 조회할때는 복두에다 속대를 더했다.

제사지낼때는 면류관과 규를 들었다.)

일반 관료들도 역시 복두를 했다.

國官. 悉以紫文羅袍紗製幞頭. 其玉帶佩金魚 <고려도경 관복 영관복 조>

(나라의 관리들은 모두 자색무늬의 비단 도포와 비단으로 만든

복두를 쓰고, 옥띠를 하고 금어를 달았다.)

송나라와 복식에서 큰 차이가 없다고 묘사하고 있다.

고려 중기의 관료들은 아마 이런 모습으로 변했을 것이다.

두발 양식에 있어서는 오랑캐가 아닌 이상 머리털을 어깨까지 내린 고려 관료는 없었던 게

거의 확실하다.

<고려도경>을 쓴 서긍이 만약 그런 모습을 봤다면 놀라서 자세히 기록했을 것이다.

<송(宋) 왕안석 초상화>

<고려 강민첨 초상>

이제 고려시대 드라마나 영화 만들때 어렵게 가발 구해 어깨위로 늘어뜨리는 이상한 짓을

그만했으면 한다.

<고려사>에 원나라 복식을 받아들이고 속대를 했다는 구절을 확대 해석해 원나라에는 없는

이상한 복식과 헤어스타일을 시청자에게 강요해서는 안된다.

이 모든 책임은 원나라의 복식에 대한 지식이 없는 상태에서 두발양식을 고증한 전문가에게있으며, 그 잘못을 무한 답습하고 있는 제작자들에게도 있다.

어떤 상황에서도 관례를 치르고 상투를 틀게 된 사람이 머리를 어깨 위로 늘어뜨리는 일은

일어나지 않는다.

비록 몽고풍 머리스타일이라고 해도 그런 전례는 없다.

더군다나 고려가 복식을 원나라 풍으로 바꾼 시기는 이미 원나라가 몽골 초원에서 중국

내지로 옮겨가고 난 이후라 중국 전래의 복식을 받아들여 착용하고 있을 때였다.

원나라는 중국풍의 복식으로 바꾸었는데, 고려는 몽고풍 중에서도 찾아보기 힘든 특이한

머리를 풀어헤쳐 늘어뜨린 양식으로 돌아갔다고 볼 수 있는 근거는 전혀 없다.