江天暮雪

(저물녁 강에 내리는 눈)

江上濃雲翻水墨 강 위에 짙은 구름 수묵을 풀어놓은 듯...

隨風雪點嬌無力 바람에 날리는 눈송이는 교태인 듯 힘이 없네

憑欄不見昏鴉影 난간에 기대보아도 저녁 까마귀 그림자도 볼 수 없고

萬枝繁華春頃刻 수많은 나무의 온갖 꽃들은 잠깐사이의 봄이네

漁翁蒻笠戴寒聲 늙은 어부 머리에 쓴 삿갓은 찬 소리를 내고

賈客蘭橈滯行色 장사꾼의 난초돛대도 떠날 길을 멈추었네

除却騎驢孟浩然 나귀를 탄 '맹호연'을 제하고 나면

箇中詩思無人識 아무도 이 시정(詩情)을 아는 사람 없네.

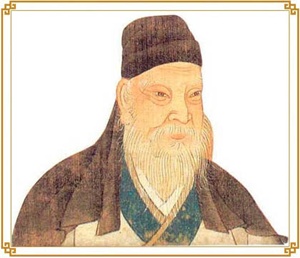

~* 맹호연(孟浩然) *~

* 맹호연(孟浩然)

성당(盛唐) 때의 詩人이다.

'성당'은 대체 무엇을 말하는 것일까?...

쉽게 말하면 당(唐)나라의 문학사(文學史)에서 가장 융성했던 시기를 말한다.

중국에서는 당나라의 문학사를 그 융성 단계로 나누어 초당(初唐), 성당(盛唐),

중당(中唐), 만당(晩唐)... 이렇게 네 시기로 나눈다.

한문의 뜻과 전문적인 어휘, 역사적 사실을 잘 모르면 고전(古典)을 제대로 이해할

수가 없다.

내가 포스팅을 할 때 글의 이해력를 돕기 위해 많은 정보를 제공하고, 특히 최대한

자세히 설명하려 애쓰는 것은 바로 이 때문이다.

매일 이 블로그를 방문하는 것만으로도, 세월이 쌓이면 유익한 정보와 소중한

지식을 많이 습득하게 될 것이다.

고전의 뛰어난 문학적 감수성을 느끼고, 또 이를 통해 인생의 지혜나 혜훈(惠訓)을

얻게 되는 일은 결코 어느날 갑자기 만들어지는 게 아니다.

오랜 공부와 지혜를 받아들일 마음이 준비가 된 사람에게만 찾아오는 이 별에서의

값진 선물이다.

성당(盛唐)은 네 시기 중에서 두 번째 시기이다.

현종 2년(713년)부터 대종(代宗, 1404~1457) 때까지의 시기를 말한다.

당나라 제 8대 황제인 대종은 1449년부터 1457년까지 재위했다.

6대 황제인 현종이 조부, 7대 황제인 숙종의 아들이다.

때문에 성당(省唐)은 현종 때부터 숙종을 거쳐, 대종 때까지를 말한다.

이 시기에 이백(李白)과 두보(杜甫), 왕유(王維), 맹호연(孟浩然)과 같은 위대한

시인들이 문학적으로 왕성한 활동을 했다.

중국 문학사에서 가장 융성했던 시대로 꼽힌다.

성당(盛唐)이란 명칭이 생긴 건 바로 여기에서 기인한다.

이 블로그에서 '맹호연'이란 이름을 언제 본 것으로 기억하는가?...

바로 '이백'의 詩 <黃鶴樓送孟浩然之廣陵>를 소개하면서 '맹호연'을 언급한 적이

있다.

제목 그대로 이 시는 이백이 황학루(黃鶴樓)에서 '맹호연'이 광릉으로 가는 것을

전송' 하는 것을 시로 지은 것이기 때문이다.

또 왕유(王維)의 詩를 소개하면서도 맹호연을 언급한 적이 있다.

같은 시대에 활동하던 이백과 맹호연, 맹호연과 왕유(王維)는 서로 친밀한 관계를

유지했다.

맹호연(孟浩然)은 이백(李白) 못지않게 엄청난 술꾼이었다.

맹호연이 남긴 265편의 詩 중에, 무려 65편이 음주시(飮酒詩)이다.

워낙 술을 좋아해 관직을 버리고 유람을 하다가 후에 은거(隱居)했다.

중국에서는 맹호연을 '달에 취해 술을 마시고, 꽃에 심취해 임금을 섬기지 않았다.'며

풍류남으로서의 淸芬(맑은 향기)를 높이 평가했다.

이는 왕사원의 <맹호연집시서>에 나온 청절(淸絶)과 같은 의미이다.

처지가 비슷한데다 워낙 술을 좋아해서인지 이백(李白) 과도 교류가 있었다.

황학루에서 맹호연을 전송하던 마음을 詩로 남긴 것처럼 이백이 맹호연을 좋아했다.

하지만, 왕유(王維)와 더불어 이름을 날렸기 때문에 일명 왕.맹(王孟)으로 병칭(竝稱)

된다.

맹호연의 詩는 산수 경치와 떠돌아다니는 나그네의 심정을 묘사한 것이 많다.

바로 자연시(自然詩)이다.

시어(詩語)가 자연스럽고, 풍격이 청담하며, 운치 또한 깊어서 중국 문학사에서

대표적인 산수시인(山水詩人)으로 꼽힌다.

* 이 글은 저작권의 보호를 받습니다.