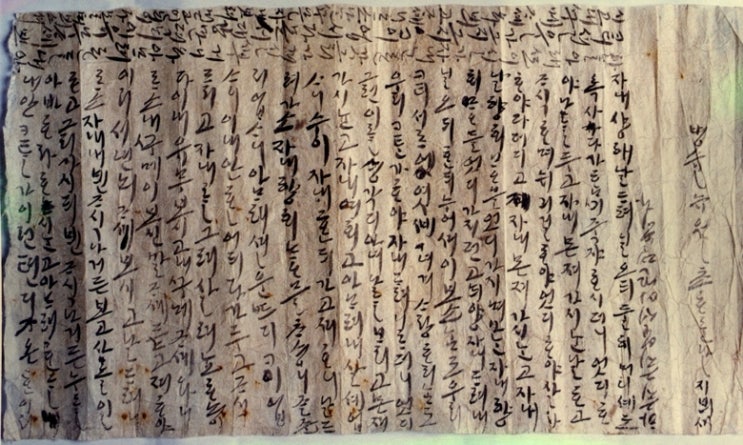

<원이엄마 편지, 58cmX33cm, 안동대학교 박물관>

원이 아버님께

병술년 유월 초하룻날 집에서

(1586년 6월 1일, 선조 19년)

당신... 늘 나에게 말하기를 둘이 머리 세도록 살다가 함께 죽자 하시더니

어찌하여 나를 두고 당신 먼저 가시는 건가요?

나하고 자식은 누구에게 의지하여 어떻게 살라고, 다 버리고 당신 먼저 가시는 건가요.

당신은 날 향해 어떤 마음을 가졌고, 나는 당신 향해 어떤 마음을 가졌었던가요.

늘 당신에게 내가 말하기를... 함께 누워서, 이보소 남도 우리 같이 서로 어여삐 여기고 사랑할까?

남도 우리 같을까? 하며 당신에게 말했는데, 어찌 그런 일은 생각도 않고 나를 버리고 먼저 갔나요.

당신을 여의고 아무래도 내 살 수가 없어 빨리 당신에게 가고자 하니, 나를 데려가세요.

당신 향한 마음은 이생에서 잊을 수가 없으니, 아무리 해도 서러운 뜻이 끝이 없으니,

이내 마음 어디에다 두고 자식 데리고 당신을 그리워하며 살까요?

이 내 편지 보시고, 내 꿈에 자세히 말해주세요.

내 꿈에 이 편지 보신 이야기 자세히 듣고저 이렇게 써 넣으니, 자세히 보시고 나에게 말해주세요.

당신... 내 밴 자식 낳거든 보고 말할 일 있는데 그리 가시다니,

밴 자식 낳거든 누구를 아빠라고 부르라고 하시는건가요?

아무리 한들 내 마음과 같을까...

이런 천지 같은 한이 하늘 아래 또 있을까...

당신은 한갓 그곳에 가 계실 뿐이지만, 아무리 한들 내 마음같이 서러울까...

그지없어 다 못 적고 대강만 적으니,

이 내 편지 자세히 보시고... 내꿈에 자세히 보이고... 또 자세히 말해주세요.

나는 꿈에 당신을 보리라 믿고 있습니다.

몰래 보여주세요.

그지없어 이만 적습니다.

To Won's Father

June 1, 1586

You always said, "Dear, let's live together until our hair turns gray and die on the same day.

How could you pass away without me? Who should I and our little boy listen to and how

should we live?

How could you go ahead of me?

How did you bring your heart to me and how did I bring my heart to you?

Whenever we lay down together you always told me,

"Dear, do other people cherish and love each other like we do? Are they really like us?"

How could you leave all that behind and go ahead of me?

I just cannot live without you. I just want to go to you. Please take me to where you are.

My feelings toward you I cannot forget in this world and my sorrow knows no limit.

Where would I put my heart in now and how can I live with the child missing you?

Please look at this letter and tell me in detail in my dreams.

Because I want to listen to your saying in detail in my dreams I write this letter and put it in.

Look closely and talk to me.

When I give birth to the child in me, who should it call father? Can anyone fathom how I feel?

There is no tragedy like this under the sky.

You are just in another place, and not in such a deep grief as I am.

There is no limit and end [to my sorrows] that I write roughly.

Please look closely at this letter and come to me in my dreams and show yourself in detail

and tell me.

I believe I can see you in my dreams. Come to me secretly and show yourself.

There is no limit to what I want to say and I stop here.

<해설>

얼마 전, 정조의 어찰첩이 K 옥션 경매에서 12억원에 낙찰돼 우리나라에서 가장 비싼 편지로

등극했다. 몇 년전 경매에서는 명성왕후가 한글로 쓴 편지가 5,000만원에 낙찰된 적이 있었다.

한데, 이런 왕실의 비싼 편지말고도 우리나라엔 전 세계에 감동을 준 유명한 편지 하나가 있다.

바로 안동대학교 박물관에 있는 일명 <원이 엄마 편지>이다.

지금으로부터 15년 전인 1998년, 경북 안동시 정상동 택지지구 개발과정에서 412년 만에 31세의

젊은 나이에 세상과 사랑하는 아내, 어린 아들, 그리고 뱃속의 아이와 생이별을 했던 안동지방의

양반 이응태(1556~1586)의 무덤에서 발견된 아내의 애절한 편지이다.

편지의 내용이 마치 영화 <사랑과 영혼>을 보는 것 같아, 편지를 읽고 눈물을 흘리지 않는 이가

없었다.

유물 중엔 아내의 편지 외에도 2편의 시와 11통의 서신이 있었다.

이 편지들 가운데 9통은 이응태의 아버지가 아들에게 보낸 것으로, 1년 전에 쓰여진 것들이었다.

'이응태'에 관한 정보들은 편지들을 통해 의외로 금방 알려졌다.

아버지가 아들에게 부치는 편지(子應台奇書)에서 '응태'라고 불렀기 때문이다.

또 형이 쓴 편지에는 "31년 아우와 함께 했다."라는 내용이 있어 이응태가 31년의 생을 이승에서

살았음을 알 수 있다.

편지 내용을 종합해 보면, 건장했던 '이응태'는 사냥을 다녀온 뒤 갑자기 병이 들었다가 세상을

떠났다고 한다. 내용을 살펴볼 때, 당시 유행했던 전염병에 감염된 것으로 보인다.

사람들의 심금을 울린 것은 아내의 편지때문 만이 아니다.

남편의 회복을 천지신명께 빌며, 자신의 머리칼을 잘라서 삼줄기에 엮어 만든 미투리 때문이었다.

세상 어디서도 보지 못한 물건이었다.

조선시대에는 간혹 병든 이의 회복을 염원하며 머리칼로 미투리를 만드는 일이 있었다.

원이엄마 또한 사랑하는 남편의 회복을 간절히 바라면서 자신의 머리칼을 잘라 남편의 미투리를

만들었다.

그러나 남편은 이를 신어보지도 못한 채, 사바세계를 떠나고 말았다.

아내는 절절한 편지와 함께 자기가 입던 옷 중 남편이 특히 예쁘다고 한 꽃 무늬 비단저고리와

치마, 그리고 남편이 애지중지 여기던 아기 저고리 하나도 챙겨넣었다.

한데, 이 편지는 애절한 사랑뿐만 아니라 역사적으로도 매우 의미 있는 내용을 담고 있다.

편지의 오른쬭 편지 첫 구절을 보면 '자내'라는 단어가 보인다.

요즘의 '자네'라는 뜻이다.

남편을 '자네'라고 지칭한 것이다.

지금의 어법으로 생각하면 상상할 수도 없는 일이다.

한데, 편지 속에는 남편을 '자내'라고 칭한 횟수가 무려 14번이나 나온다.

그동안 순천 김씨의 간찰(簡札)을 통해 아내가 남편을 요즘처럼 '그사람'이란 3인칭으로

지칭한 예는 있다. 하지만, 원이엄마 편지처럼 남편을 대놓고 '자네'라고 호칭한 예는 단

한 번도 발견된 적이 없었다.

특히 '이응태'의 집안은 안동에서도 몇 손가락 안에 드는 권세 있는 집안이었다고 기록돼 있다.

이런 사대부집 여인이 남편을 "자네"라고 불렀다는 것은 충격에 가까운 일이다.

성리학이 지배한 조선시대로 단순하게 생각한다면 경악할 만한 일이다.

그러나 원이엄마 편지를 통해, 적어도 임진왜란 전까지는 부부가 서로 상호간에 "자네"라는

호칭을 썼다는 것을 알 수 있다.

이는 그동안 우리가 관행적으로 알고 있던 것과는 달리, 남녀가 대등한 관계를 유지했다는

것을 의미한다.

실제로 조선시대에는 혼인 후 몇 년간은 당연히 처가살이를 했고, '이응태' 부부도 몇 년간

처가에서 살았던 것으로 기록에 나와 있다.

또 사료를 살펴보면, 원이엄마가 살던 시대에는 여성들도 제사에 참여할 수 있었고, 재산의

균분상속도 이루어졌다. 이는 <경국대전>에서 확실한 근거를 찾을 수가 있고, 서애 유성룡의

분재기(分財記, 재산상속문서)나 율곡 이이의 분재기를 통해서도 확인된다.

이를 볼 때 조선 중기까지는 아들, 딸, 기혼, 미혼의 구별 없이 자식들 모두에게 골고루 재산을

나누어 주었음을 알 수 있다.

원이엄마의 애절한 편지는 연구자들의 논문이 세계 여러 학회에 소개되면서 전 세계에 알려졌다.

편지의 반향(反響)은 컸다.

원이엄마의 편지를 읽게 된 세계인들은 금슬 좋은 부부의 애절한 사랑을 생각하며 눈물을 지었다.

그리고 이 이야기는 세계의 저명한 고고학 잡지를 비롯해 학술적 가치가 있는 여러 잡지들에

연이어 소개됐다.

원이엄마의 사랑편지 영국 고고학저널 ANTIQUITY에...

"앤티쿼티(ANTIQUIT0Y)"는 영국에 본부가 있는 있는 세계적으로 유명한 고고학 저널이다.

원이엄마의 편지는, 2009년 3월 1일자로 발행되는 잡지의 표지에 실렸다.

이는 이은주 교수(공동두기 저자)와 임세권 교수(교신 저자)가 참여하여 작성한 논문인 "응태의 무덤:

한 조선의 인물과 그를 사랑한 사람들의 편지(Eung Tae's tomb: a Joseon ancestor and the letters

of those that loved him)"가 이 잡지에 게재됐기 때문이다.

이 논문은 본래 2007년 2월 스페인의 카나리 제도에서 열린 세계 미이라 학회에서 발표되었는데,

당시 전 세계에서 모인 관련 학자들의 눈물을 자아낸 바 있다.

또 현지 신문에서도 크게 다루어지고 그것이 계기가 되어, 그해 11월엔 세계적인 지리잡지 "내셔널 지오

그래픽(NATIONAL GEOGRAPHIC)"에 원이엄마가 저세상으로 먼저간 남편을 위해 머리카락을 잘라

만든 짚신이 소개되기도 했다.

또 2010년에는 "아케올로지(ARCHAEOLOGY)" 소개되기도 했다.

전 세계가 원이엄마의 편지를 주목한 셈이다.

| ||||||||

그 후, 원이엄마는 어떻게 됐을까?

그동안 많은 이들이 추적을 했지만, 알려진 바는 없다.

'이응태'의 족보에는 배우자의 이름이 빠져 있다.

다만, 그의 아들 '성회'에 대한 기록은 남아있다.

족보에 따르면 '성희'는 '진보 흥부로 옮겨가 살았다.'고 적혀 있다.

진보 흥부는 '성희'의 외갓집, 즉 원이엄마의 친정으로 추정된다.

이는 인조 2년에 일어났던 '이응태'의 조카뻘인 '이괄'이 반란을 일으키면서 그의 가문이

역적으로 몰렸던 것과 연관이 있을 것으로 추측된다.

여파가 얼마나 컸더지 철성 이씨는 고성 이씨로 본관을 바꾸었다.

'이괄의 난'으로 인해 철성 이씨를 사위로 둔 가문들은 역적 집안이라는 화를 피하기 위해,

사위를 족보에서 누락시킬 정도였다.

때문에 한때 이 문중에서는 "살아서는 고성, 죽어서는 철성"이라는 말이 떠돌았다고 한다.

이러다 보니 원이엄마에 대해 정확히 알려진 것은 없다.

다만 '성희'의 기록으로 볼 때, 원이엄마는 친정이 있던 '진보 흥부'의 본가로 들어가 살았던

것으로 보인다.

하지만 의문은 여전히 남는다.

'응태'의 형 '몽태'의 배우자는 족보에 정확히 기록돼 있기 때문이다.

오직 원이엄마만 유일하게 족보에서 빠져 있다.

대체 무슨 일이 있었던 것일까?...

종손들이 진보 일대를 탐문한 결과, 영양군 흥구리 마을 옆 소나무 숲에서 고성 이씨 문중의

무덤 한 기를 찾아냈다. 그리고 수소문 끝에 '이응태'의 아들 '성희'의 무덤으로 확인됐다.

그리고 그 아래, 오랜 세월 방치되어 초라하게 낮아진 무덤이 하나 있었다.

고성 이씨와 관련이 있을 것이란 짐작을 할 수 있는 부분이었다.

하지만 그뿐이었다.

원이엄마인지를 밝혀 줄 아무것도 없었다.

사랑도 가고... 사람도 가고... 편지만 남은 채 몇 백년의 시공을 훌쩍 뛰어넘어, 애절한

사랑이야기로 전 세계인의 심금을 울린 천상지애(天上至愛)이다.